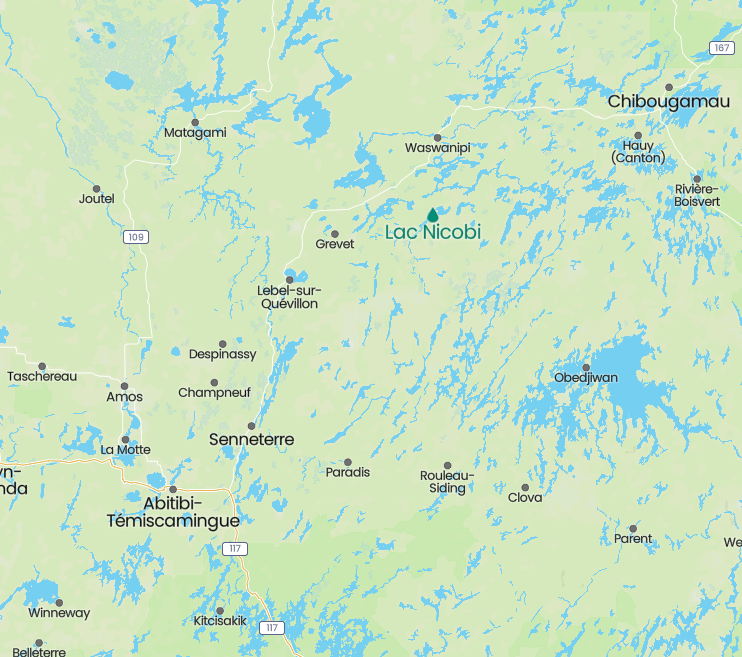

J’ai d’abord voulu écrire à quel point j’ai été surprise d’entendre le concert des insectes, grillons et compagnie, lorsque j’ai ouvert la portière de notre véhicule après nos plus de neuf heures de route, le 21 août dernier. Le quartier huppé de Blainville aux terrains agréablement aménagés où nous avons abouti regorge de vie la nuit ! Comme tous les quartiers urbains –et de campagne–, finalement, huppés ou pas huppés. C’est seulement en entendant ce concert que j’ai réalisé qu’on n’entendait rien d’autre que le vent, le soir et la nuit, à notre campement du Nicobi. Pas de sons d’insectes, d’oiseaux, pas de hululements de hiboux. On entendait certes quelques écureuils, de jour, qui se chicanaient des fois de temps en temps. Et des avions, des transporteurs internationaux, qui survolaient la région. Quand il n’y avait pas de vent, la nuit, ou de pluie, eh bien il n’y avait aucun bruit.

En tout cas, j’ai voulu écrire ça puis, n’y trouvant aucun intérêt, j’ai tout effacé.

Ensuite, j’ai eu envie d’écrire que j’entretiens un drôle de rapport avec les saisons, un rapport décalé. C’est que j’ai lavé ce matin les napperons de coton que m’a donnés ma cousine, en décidant qu’une fois séchés j’allais les ranger. Il y est brodé un thème d’hiver avec luge, sapins et bonhomme de neige. Les napperons ont été en service pendant tout l’été, pourtant, mais c’était la première fois, en cette fin août, qu’ils m’inspiraient un avant-goût prématuré –soyons optimistes !– de la fin de l’été.

Donc, j’ai noirci quelques lignes de mon écran avec cette histoire de napperons, que j’ai effacées.

Le sujet aurait pu être digne d’intérêt, remarquez, car parallèlement à ma décision de ranger ces napperons, j’ai aussi ouvert mon coffre de cèdre, en début de journée, pour en sortir des vêtements d’été que je compte porter dans les prochaines semaines, non sans me dire que j’aurais pu me rendre ouvrir mon coffre bien avant !

Comme troisième idée, j’ai tenté de formuler une réflexion que je me suis faite hier avant de m’endormir. Je venais de terminer la lecture du reportage principal de ma revue Philosophie Magazine. Il s’agit du numéro de juin dernier, qui s’articule comme de bien entendu, et sans aucune surprise, autour du thème de la Covid, que les Européens désignent au masculin, donc autour du Covid. Ma réflexion, ou mon interrogation, était la suivante : de quelle manière entre-t-on dans la mort ? Si on y entre à petits pas, comme mon père, admettons, qui est très avancé dans sa maladie de Parkinson, qui ne parle presque plus et qui ne bouge plus, est-ce qu’on profite d’une certaine préparation à l’entrée dans la non-vie, par opposition à l’individu qui meurt subitement, terrassé par une crise cardiaque et qui doit se tourner de bord vite en titi pour réaliser qu’il est en train de passer de la vie à la non-vie ? Y a-t-il quelque chose à réaliser, cela dit. Et comment savoir si papa ne se sent pas aussi vivant que moi dans son corps qui n’obéit plus ? Trop compliqué, trop abstrait, je me suis découragée et, encore une fois, j’ai effacé mes lignes.

Le quatrième sujet que j’ai envisagé d’aborder avait trait à une phrase que j’ai prononcée hier à propos de chouchou, une phrase que j’ai été la première surprise d’entendre sortir de ma bouche, mais ç’aurait été me plonger dans une émotivité très vive alors, prudente, je me suis ménagée.

Avec tout ça il est 20:49 et je n’ai plus la force de trouver la manière, que je n’ai pas encore trouvée, de placer une photo vedette à la gauche de mon texte, comme je le faisais auparavant les yeux fermés avec l’ancien éditeur de WordPress.

Je m’arrête là.

J’espère que ce sera plus facile demain, d’autant que je n’aurai pas beaucoup de temps, je sors avec cousine, celle qui m’a offert les napperons.

-

Badouziennes

Textes antérieurs

Qui est Badouz ?

Une autrice illustrement inconnue !

Catégories